ドスパラの『Diginos Stick DG-STK4C』にLinux Mint導入(HDMI Audio OK)

eMMCの容量が32GBしかないドスパラのWindows 10 Home搭載のStick PC「Diginos Stick DG-STK4C」は、アンチウィルスを入れて、Windows Updateを数回適用するとストレージの空きが無くなり、それ以上更新が出来なくなります。セキュリティのことを考えるとここで「現役引退」となります。

しかしながら、CPUにインテル Atom x7-Z8700 (1.60GHz-2.40GHz/4コア/キャッシュ2MB)とMEM 4GBを積んだ超小型PCを、ストレージの容量が足りないからと言って、早々と引退させるのは惜し過ぎます。←そもそもWindows 10がリソース食い過ぎ!!

それなら、軽くてリソースも食わないLinuxを入れて、現役に復帰させようと思うのが人情です。そして、折角Linuxを入れるのなら、最近人気の出ているLinux Mintにしようと奮闘した記録です。結果は大成功、日本語入力もできるし、HDMIから音が出ます。Bluetooth キーボード・マウスは再起動しても繋がります。もちろん、動画再生もできるし、セットアップが完了した段階でストレージの空きが10GB(Linuxなら十分)もあります。一点だけ、内蔵のカードリーダーのドライバーがカーネルに含まれないため、認識してくれませんが、USBメモリを自動マウントしてくれるので大きな問題ではありません。

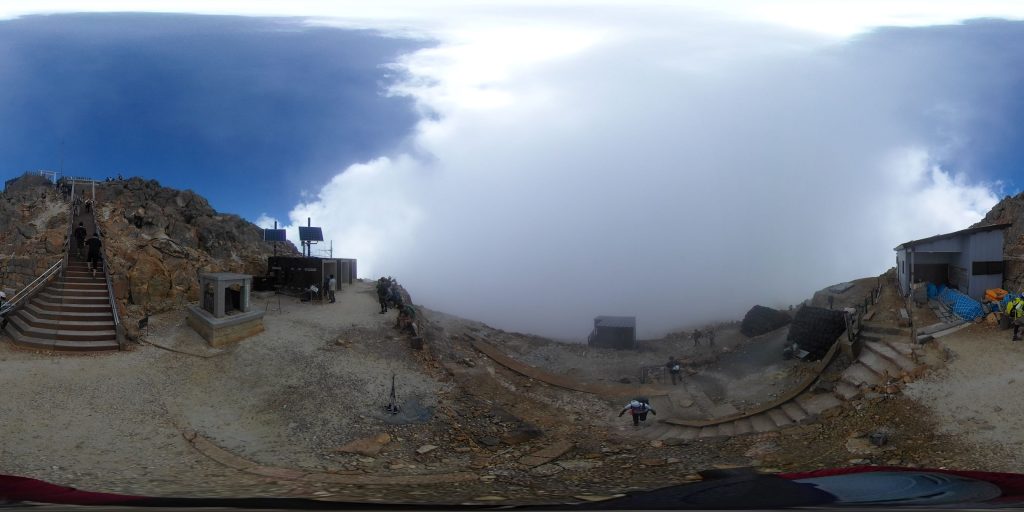

←メディアプレイヤーでflacを再生中

←メディアプレイヤーでflacを再生中

◎Linux Mint(リナックス ミント)とは、Ubuntu/DebianベースのLinuxディストリビューションです。「Linux Mint」は、Ubuntuをベースにしており、Ubuntuリポジトリを共有しています。Ubuntuに各種ソフトウェアを加え設定を行うことにより、「Linux Mint」になります。

1.インストールに必要なもの

①USBハブ→USBポート1に

②USBキーボード→USB HUBに

③USBマウス→USB HUBに

④インストールメディア(USBメモリ4GB以上)→USBポート2に

2.インストールメディアの作成

①最新版(Linux Mint 19.1)をD/L

https://linuxmint.com/download.php

CinnamonかMateの64bit版をD/L(Desktopの違い。管理人は軽量版のMateを選択)

②rufusでUSBメモリにisoイメージを作成

https://rufus.ie/ja_JP.html

3.Linux Mintのインストール

参考サイト:

https://eng-entrance.com/linux-distribution-linuxmint

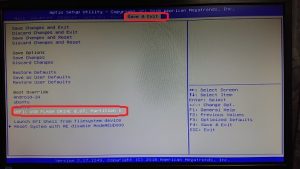

①インストールメディアをUSBポートに挿入、Diginos Stickの電源を入れ、ロゴが表示されているところでDELキーを押すとBIOS設定画面になります。

②BIOSの設定 > Save & Exit画面

③下の方にブートセレクタがあるので、UEFI USBメモリを指定します。

④Exitして再起動すると、Linux Mintが起動します。

⑤デスクトップが表示されたら、CD-ROMのマークからインストーラーを起動します。

⑥Diginos Stickが再起動したら、質問に答えながらインストールを進めます。(ストレージを消去して、インストールを選択します。)

4.Linux Mintのセットアップ

Desktop画面が表示されます。操作性はUbuntuのDesktopより、Windowsのそれとよく似ています。

・・・素敵なDesktopに反して、起動直後はまともに動きません。

①HDMI Audioから音が出ない(Ubuntuも出ない)←Diginos Stickにとっては致命的

②Bluetoothの接続が不安定、特にマウスは再起動すると認識しない。←Diginos Stickにとっては致命的

③日本語入力(mozc)に切り替わらない。←Diginos Stickにとっては致命的

④内蔵カードリーダーを認識しない。←不便だが、それほど困らない

諦めずに一つずつ解決していきます。(④はカーネルのアップデートでそのうち解決されるかも)

5.HDMI Audioを有効にする。←ネット上にLinux+インテル内蔵グラフィックで「HDMIから音が出ない」という記事が沢山あり、多くの人が困っています。

◎LinuxのAudioは煩雑で、ALSAをPulse Audioでラップしているので、どちらに原因があるのか切り分けが難しい。

Linuxのサウンドシステム:

http://mickey-happygolucky.hatenablog.com/entry/2015/04/04/105512

参考になった記事:

Advanced Linux Sound Architecture/トラブルシューティング

https://wiki.archlinux.jp/index.php/Advanced_Linux_Sound_Architecture/トラブルシューティング

①aplay -l を使ってカードとデバイス番号を取得する。

$ aplay -l

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: Audio [Intel HDMI/DP LPE Audio], device 0: HdmiLpeAudio [Intel HDMI/DP LPE Audio]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 0: Audio [Intel HDMI/DP LPE Audio], device 1: HdmiLpeAudio [Intel HDMI/DP LPE Audio]

Subdevices: 0/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 0: Audio [Intel HDMI/DP LPE Audio], device 2: HdmiLpeAudio [Intel HDMI/DP LPE Audio]

Subdevices: 1/1

$ aplay -l

②3つのデバイスに順に音声を送る。

$ aplay -D plughw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav → NG

$ aplay -D plughw:0,1 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav → OK

$ aplay -D plughw:0,2 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav → NG

③テストが成功したら、~/.asoundrc ファイルを作成・編集して HDMI をデフォルトのオーディオデバイスとして設定します。

~/.asoundrc

defaults.pcm.card 0

defaults.pcm.device 1

defaults.ctl.card 0

④再起動

サウンドテストでHDMIサウンドが鳴れば成功!!

6.Bluetooth Mouseを再接続できるようにする。

①ソフトウェアの管理からblueberryをアンインストール←Blueberryのbluetooth制御機能に問題あり。

②Bluemanをインストール

③再起動

④マウスとキーボードを接続

⑤再起動 → 再接続されることを確認します。(ダイアログが表示されたら、信頼するデバイスにします。)

7.日本語入力の切り替えができるようにする。

①コントロールセンター > 入力方法 > 日本語 > install language support packageをクリックして、パッケージをインストール

→input method frameworkをFcitxに設定

②コントロールセンター > 言語パッケージの追加 > japanese + UTF8 > インストール

Ctrl + Space(デフォルト)で日本語入力が可能になればOKです。

8.内蔵カードリーダーを認識させる。

ドライバーソースを入手してカーネルをリコンパイルするか、カーネルのアップデートを待つの択一。

それほど困らないので、カーネルのアップデートを待つことにします。なお、Linux Mint 19.1では最初からExfatは認識するので、大容量SDカードもOKです。

以下、追加設定です。

9.sshの設定

apt install openssh-server

/etc/ssh/sshd_conf修正

①Port 22 → xxxxx

②PermitRootLogin PermitRootLogin →PermitRootLogin no

ユーザーを制限する場合は追記します。

③AllowUsers xxxxx

# service ssh restart

10.samba 共有

sambaのインストール

# apt install -y samba

/etc/samba/smb.conf 修正

①Windowsワークグループを設定

workgroup = XXXXXXXXXX

②コメントを外し、ローカルIPを追加

interfaces = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24

③最終行に追加(/home/xxxxx/shareのパーミッションは777にします。)

[Share]

comment = samba share

path = /home/xxxxx/share

read only = no

browseable = yes

guest ok = yes

guest only = no

create mode = 0777

directory mode = 0777

11.プリンタ

ネットワークプリンタは自動認識。ネットワーク上にプリンタがあればドライバーを自動でインストールして、すぐ使える状態になります。

<後記>

音が出るようになるまで、試行錯誤の繰り返しで投げ出したくなりましたが、音が出るようになった時は感動しました。Stick PCにはBluetooth折りたたみキーボード、Bluetoothマウス、モバイルモニターがよく似合います。それから、はじめから付いているACアダプターがごつくて重いので、Rspberry Pi用の5V 3Aのアダプタがお勧めです。HDMI延長ケーブルもあると便利です。

<お勧め機器>

1.キーボード

iClever 折りたたみ式Bluetoothキーボード iPhone iPad Andriod 対応 ブラック シルバー IC-BK03 Amazon 商品ページ 3,799円

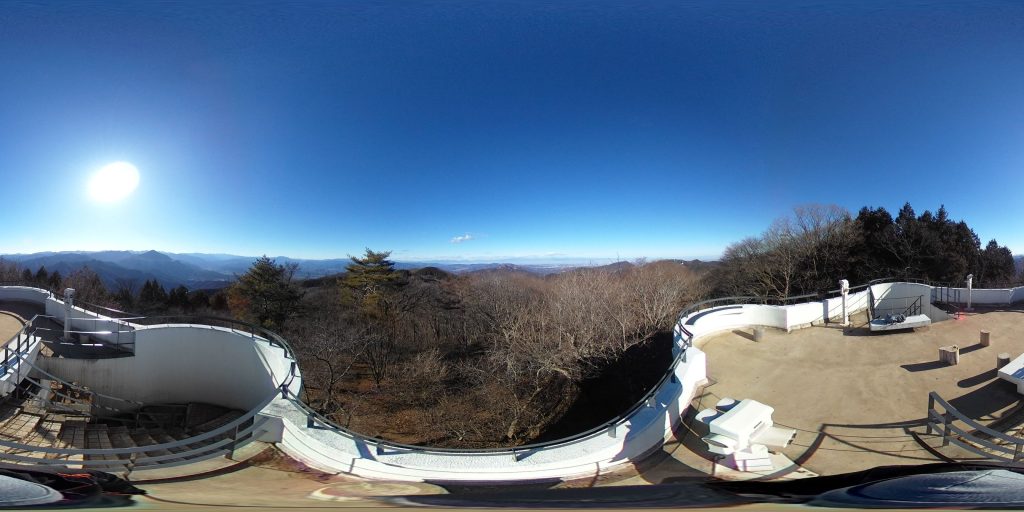

←英語キーボードとして認識させます。

←英語キーボードとして認識させます。

2.マウス

Tsmineワイヤレスマウス bluetooth マウス 静音 無線 マウス Amazon 商品ページ 1,680円

3.モバイルモニター

ユーラック 10.1インチ 2KHDR解像度 USB モバイルモニター 2560×1600@60hz IPS 液晶パネル Amazon 商品ページ 13,980円

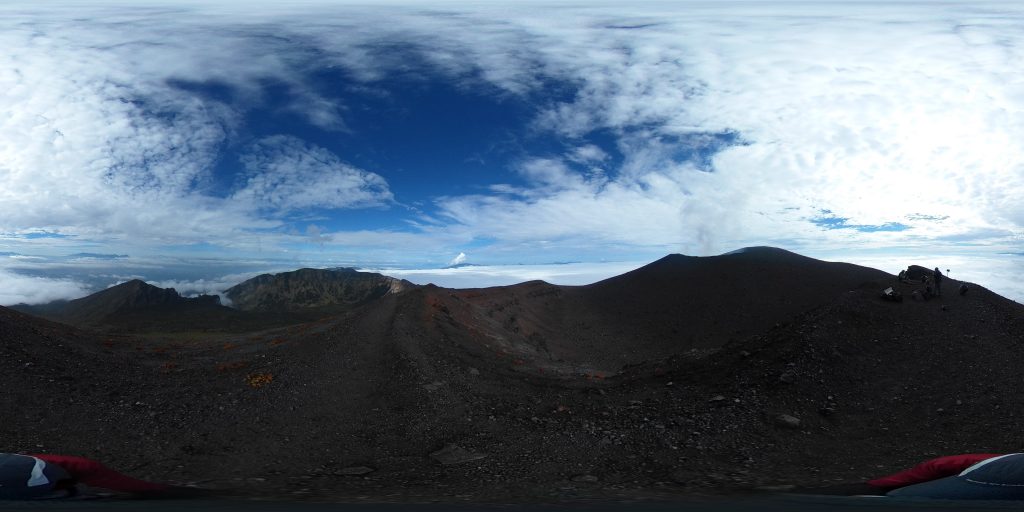

←高精細パネルを搭載しています。

←高精細パネルを搭載しています。

4.ACアダプター

NorthPada Raspberry Pi 3 Model B B+ A+ 対応 電源アダプター Amazon 商品ページ 1,199円

5.モニタースタンド

SODIAL(R)サポートベース 調整可能 ユニバーサル 折り畳み式 グレー Amazon 商品ページ 194円

6.HDMI延長ケーブル

HORIC ハイスピードHDMI延長ケーブル 1m ブラック タイプAメス-タイプAオス Amazon 商品ページ 680円

7.HDMI変換ケーブル

VCE ミニ HDMIオス-HDMI メス 変換ケーブル 4K x 2K 金メッキ 15cm Amazon 商品ページ 640円